|

|

| 林道終点のトイレだけ電気点灯 |

山の神 |

|

|

| 大滝。まだ真っ暗 |

4時47分。樹林帯ではかろうじてライト無しで歩ける |

|

|

| 笠松沢 |

下界を振り返る |

|

|

| トリカブトが咲いていた。もう秋の花 |

最終水場で3リットル補給 |

|

|

| 常念乗越。6時27分到着 |

小屋近くのテント場。前夜から宿泊のテント |

|

|

| 北側のテント場 |

最下段に陣取る |

|

|

| 天気が良く時間もたっぷりあるので大天井岳へ |

|

|

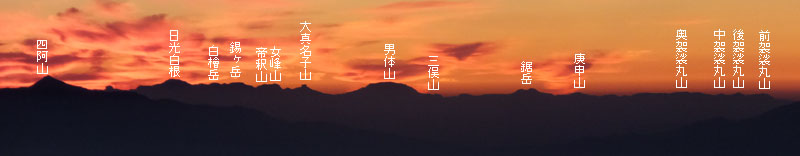

| 稜線から見た上信国境の山々(クリックで拡大) |

|

| 稜線から見た御坂山塊(クリックで拡大) |

|

| 稜線から見た奥日光〜足尾山塊。女峰山が最遠で約170km |

|

|

| 森林限界突破 |

常念乗越を見下ろす |

|

| きつい登りが終わってなだらかな登山道へ |

|

|

| 登山道を離れて横通岳山頂へ |

横通岳山頂 |

|

| 横通岳から見た360度パノラマ展望写真(クリックで拡大) |

|

| 横通岳から見た上信国境空八ヶ岳、御坂山塊(クリックで拡大) |

|

| 横通岳から見た南アルプス |

|

| 横通岳から見た奥日光〜足尾山塊 |

|

| 東天井岳への登り。ハイマツの中に登山道がある |

|

|

| 南鞍部から東天井岳へ |

東天井岳山頂。珍しく先客あり |

|

|

| 北アルプス稜線で初めてサルの群れを見た |

大天井岳に向かう |

|

| まだお昼でテントは少ない |

|

|

| 大天井岳山頂 |

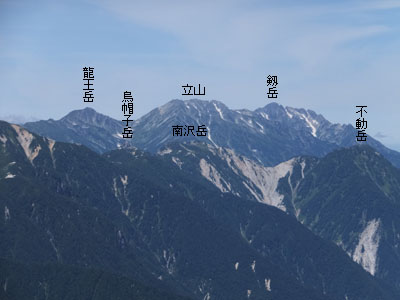

大天井岳から見た立山、剣岳 |

|

|

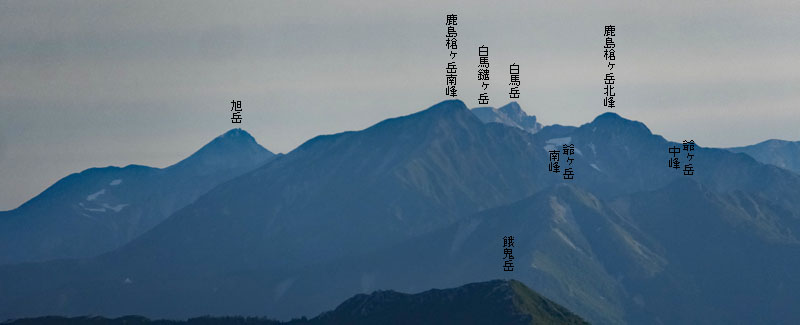

| 大天井岳から見た後立山 |

大天井岳から見た餓鬼岳 |

|

![]() |

| 大天井岳から見た牛首山 |

|

|

| 大天井岳から見た裏銀座〜常念山脈北部(クリックで拡大) |

|

| 大天井岳から見た常念山脈南部〜槍穂(クリックで拡大) |

|

| 大天井岳から見た奥日光〜足尾山塊〜赤城山(クリックで拡大) |

|

| 大天井岳から見た南アルプス |

|

| 午後2時半の大天荘。テントが増えてきた |

|

| 常念乗越に向かう |

|

|

| 中天井岳に人がいた |

最初の雷鳥親子の子供。少なくとも4羽いた |

|

|

| 最初の雷鳥親子の親鳥 |

次に見た雷鳥軍団 |

|

|

| 雛は少なくとも5羽いた |

こちらは親 |

|

|

| 登山道を猿が歩いていた |

猿の群れ。少なくとも15頭いた |

|

|

| 常念岳に雲がかかり始めるが雨の心配はなし |

テントが増えたが満杯状態ではない |

|

| 賑わっているが隙間が多い |

|

|

| 翌朝4時。常念岳山頂に向けて出発 |

今週は登山者数が多い |

|

|

| 振り返ってもライトの列 |

4時40分。森林限界ではもう明るい |

|

|

| 東の空が染まってきた |

常念岳山頂。日の出に間に合った |

|

| 常念岳から見た奥日光〜足尾山塊。今日もよく見えている |

|

| 常念岳から見た八ヶ岳(クリックで拡大) |

|

| 常念岳から見た夜明け前の南アルプス(クリックで拡大) |

|

| 常念岳から見た中央アルプス |

|

|

| 男体山右肩から太陽が上がった |

常念岳から見た蝶ヶ岳ヒュッテ |

|

|

| 常念岳から見た槍ヶ岳 |

常念岳から見た白山 |

|

|

| 常念岳から見た蝶ヶ岳方面 |

常念岳から見た恵那山 |

|

|

| 常念岳から見た木曾御嶽 |

常念岳から見た乗鞍岳 |

|

|

| 常念岳から見た鉢盛山。反射板が見えた |

常念岳から見た安房山。山頂の建物が見える |

|

| 常念岳から見た南〜西の展望(クリックで拡大) |

|

| 常念岳から見た西〜北の展望(クリックで拡大) |

|

| 常念岳から見た後立山 |

|

| 常念岳から見た立山、剣岳 |

|

| 常念岳から見た北信の山々 |

|

| 常念岳から見た志賀高原周辺(クリックで拡大) |

|

| 常念岳から見た日の出後の南アルプス(クリックで拡大) |

|

|

| 常念岳から見た燕岳 |

山頂東直下にライチョウお出まし |

|

|

| 雛は少なくとも4羽いて元気に鳴いていた |

親も盛んに鳴いていたので存在に気付いた |

|

|

| 下山も行列。膝痛には好都合 |

テントが減っている(当然) |

|

|

| 撤収完了。夏山だと小屋泊まり並みの容量 |

下山開始 |

|

|

| 今週は最終水場は賑わっていた |

林道終点。タクシー、バスが待機中 |

|

|

| 駐車している車も多い |

猿も多い |

|

![]() |

| 駐車場所に到着 |

|